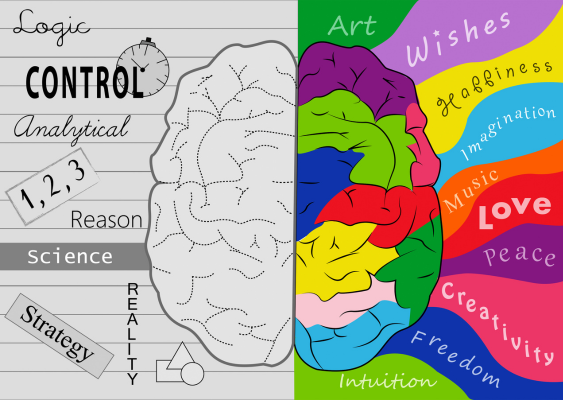

僕たちの脳は「左脳は論理、右脳は感性」とよく言われますが、それは本当に正しいのでしょうか?性格や仕事の得意・不得意にまで関わると言われる左右の脳の違い、その役割や特徴を知ることで自分自身の思考スタイルや強みをより深く理解するトリガーになります。

ここでは、左脳と右脳の基本的な機能から、性格傾向、利き脳チェック、子どもの発達、そして最新の脳科学の見解までを解説します。左右の脳をバランスよく活かす方法まで紹介しているので、新しい脳の使い方が発見できるかもです。

左脳と右脳にはどのような違いがあるのか?

僕たちの脳は、大きく左脳と右脳の2つに分かれ、それぞれ異なる役割を担っています。互いに補い合って機能することで、複雑な思考や感情表現が可能になります。ここでは、両者の具体的な違いや働きについて、お伝えします。

左脳が担う機能とは?言語や論理の中枢

左脳は、言語・論理・計算などを得意とする、理性的な情報処理の中枢です。具体的には、順序立てて情報を処理したり、言葉で表現する能力に優れているため、コミュニケーションや論理的思考に深く関わっています。

言語理解・発話に関わるブローカ野やウェルニッケ野は、多くの人で左脳に位置していることが知られています(※右利きの約90%に該当)。また、論理的な推論や数学的な処理も、左脳で活性化が見られるという研究報告があります。

簡易まとめ

・言語の読み書き、話す、聞く

・順序、手順、分析的思考

・計算や論理パズルの強さ

右脳が担う機能とは?直感や創造性の司令塔

右脳は、直感的な判断や空間認識、感覚的な表現力を司る領域です。全体を俯瞰して捉える力や、イメージを用いた発想、芸術的な感受性に長けているのが右脳の特徴です。

音楽や図形、色彩など非言語的な情報を処理する場面では、右脳の活動が強くなることが脳画像研究で示されています。空間的なナビゲーションや直感的な判断にも、右脳の関与が認められています。

簡易まとめ

・芸術、音楽、イメージ処理

・感情、直感、ひらめき

・空間認知や全体把握に強い

簡易まとめだけでは、簡素過ぎていまいち分かりづらいので、次章でもう少し深掘りします。

性格や行動にどう影響する?左脳型・右脳型の特徴

左脳と右脳、それぞれの働き方の違いは、性格や行動パターンにも表れやすいといわれています。どちらか一方だけが優れているということではなく、それぞれの特性を理解することで、自分の強みや伸ばし方を見つけやすくなります。ここでは、左脳型と右脳型の人の特徴を整理してみましょう。

左脳型の人の性格や得意なこと

左脳型の人は、論理的な思考や言語処理能力に優れていて、情報を順序立てて整理するのが得意です。計画性があり、冷静に判断できるタイプが多いと言われています。

主な特徴

・論理的に考えるのが得意

・言語化能力が高く、説明が明確

・数字やデータを扱うのが得意

・コツコツと努力する計画型

・ミスが少なく、正確性を重視

ビジネスや学習の場面では、左脳型の人は資料作成や分析業務、戦略立案などで力を発揮しやすいです。丁寧な姿勢が周囲からの信頼にもつながります。

右脳型の人の性格や発想の特徴

右脳型の人は、直感や感覚を大切にし、全体を把握するような柔軟な発想が特徴です。絵や音楽などの表現力にも優れていて、枠にとらわれないアイデアを生み出す傾向があります。

主な特徴

・感性が豊かで創造力に富む

・視覚的、空間的な把握が得意

・感情をよく読み取り、共感力が高い

・ひらめきで動く柔軟型

・芸術やデザインの分野に親しみやすい

自由な発想が求められる分野では、右脳型の人が強みを発揮します。既存の枠にとらわれず、斬新なアイデアで周囲を驚かせる存在になることも少なくありません。

あなたはどっち?利き脳を調べる簡単なチェック方法

脳には左右で異なる認知スタイルがあり、どちらの傾向が強いかによって思考や行動に違いが出やすいことから、利き脳は「情報の受け取り方(インプット)」と「表現のしかた(アウトプット)」の2軸で把握することができます。以下の簡易チェックで、傾向を見極める手がかりになります。また、自分の情報処理の傾向を知ることは、学び方や人との関わり方を見直す機会にもなります。

指組みチェック(インプット)

・右手の親指が下:右脳型

・左手の親指が下:左脳型

腕組みチェック(アウトプット)

・右腕が下:右脳型

・左腕が下:左脳型

この2つの組み合わせにより、次のようなタイプに分けられます。

左左タイプ:論理的に情報を受け取り、筋道立てて表現する傾向

左右タイプ:論理的に受け取り、感覚的に伝えることが得意

右左タイプ:直感的に受け取り、論理的に伝えるタイプ

右右タイプ:直感で受け取り、直感で表現する自由なスタイル

このような分類は教育現場やカウンセリング領域で活用されており、自分の強みや学び方を理解する一助になっている点が挙げられます。たとえば、右右タイプであれば感覚的なひらめき型で、アイデアを次々に出すタイプ。一方、左左タイプなら段取りや計画性を大切にする思考が得意です。どうでもいいことですが、僕は左左タイプでした。

左右の脳をバランスよく使い本来の力を発揮させる方法

右脳と左脳のどちらか一方を過剰に使ってしまうと、思考が偏ってしまうので、左右の脳をバランスよく活用することでこそ、本来持っている力を発揮することができます。ここでは、日常生活に取り入れやすい具体的なバランス取りの方法を紹介します。

意識的に左脳を鍛える方法と習慣

論理的な思考を高めたいなら、左脳を意識して使う習慣を取り入れるのが有効です。医学的にも、言語や数理的処理は主に左脳で行われていることが脳機能研究で明らかになっています。

実践しやすい習慣例

・論理的な本や新聞を読む(構成を意識して読むとより効果的)

・文章を書く(ブログや日記などで、伝える力を養う)

・パズルやロジックゲームに取り組む(数独や論理クイズなど)

右脳を刺激するおすすめのトレーニング

創造性や直感を磨くなら、右脳を意識的に使う活動を取り入れると良いです。神経心理学では、空間認知や音楽的理解などの機能が右脳優位であることが示されています。

おすすめの方法

・絵を描いたり、色を使った創作活動をする

・好きな音楽を聴いたり、楽器を演奏してみる

・イメージトレーニングや瞑想を取り入れる

これらは、柔軟な発想やリラックスにもつながるので、仕事や学習面でも良い影響を与えてくれます。左右の脳にはそれぞれ得意な役割がありますが、それを上手に使い分けてこそ本来の力が発揮されます。バランスよく刺激を与えることで、より豊かな思考や行動が可能になると思います。

子どもの発達に役立つ脳タイプの理解

子どもの個性や能力を伸ばすには、その子の「脳の使い方の特徴」を知っておいた方が良いです。というのも、特に左右の脳の発達には年齢ごとに傾向があり、それに合わせた声かけや学習法が、子どもの理解力や自己肯定感に大きく関わってきます。ここでは、年齢による左右脳の発達バランスと、子どもに合った接し方や、ちょっとした教育方法をご紹介します。

年齢による左右脳の発達バランス

子どもの脳は成長とともに左右でバランスを変えながら発達していきます。脳は発達段階に応じて使われる領域が異なるため、それぞれの時期に応じた刺激が必要になります。年齢ごとの脳の発達傾向の一例として、

0~2歳頃(乳児期)

感覚や情動をつかさどる右脳が優位。視覚や聴覚など五感を使った体験が中心。

3~6歳頃(幼児期)

引き続き右脳優位ながらも、言語や記号的理解を担う左脳の発達が始まる。

7歳以降(学童期)

抽象的・論理的な思考を司る左脳の機能が高まり、左右のバランスが取れてくる。

このように、幼少期には右脳的な体験を通じた学びが効果的であり、年齢が進むにつれて左脳的な思考や知識の定着が重要になってきます。

子どもの得意を伸ばす声かけ・学習法

脳は使うことで発達し適切な刺激があると学びの吸収力も高まるため、子どもの脳の発達段階を意識した声かけや学習法を取り入れることで、その子に合った成長支援が可能になります。具体的なアプローチは、

幼児期(0~6歳)

・感覚を使った遊び(リズム遊び、工作、絵本の読み聞かせ)で右脳を刺激

・できたね、楽しそうだね、と感情を受け止める共感的な声かけ

学童期(7歳以降)

・理由やプロセスを考えさせる質問(どうしてそう思ったの?など)

・成果より努力や工夫をほめるフィードバック

・自己表現の機会(自由研究、発表、文章を書く)を増やす

また、子どものタイプに応じて使い分けることも大切です。右脳タイプの子どもには感性を活かした表現活動やイメージ学習が向いていて、左脳タイプの子どもには論理的な説明や順序立てた手順の学習が効果的です。このような対応を心がけることで、子どもの可能性を最大限に引き出せる確率は上がると思います。

左脳と右脳の違いに関する科学的な新常識

左脳型か、右脳型か、さんざんここまで色々とお伝えしてきましたが、最近の研究ではこの考え方に対して見直しが進んでいます。最新の脳科学では、左右の脳が互いに連携しながら働いていることが明らかになっており、これまでのような単純な二分法だけでは説明できないことが増えています。ここでは、脳の働きについての今の常識をお伝えします。

右脳型や左脳型は本当に存在するのか?

科学的な調査において、人の性格や思考傾向をどちらかの脳半球だけで決まるとする証拠が確認されていないため、右脳型、左脳型という明確な分類は、現在の脳科学では支持されていないというのが最新の見解です。

米ユタ大学の研究では、1,000人以上の脳のスキャンデータを分析した結果、「片側の脳ばかり使っている」という傾向は確認できませんでした。この研究では、左右の脳は状況に応じて協力して働いており、どちらかが一貫して優位に働くことは稀であると結論づけられました。

このことから、性格や学び方を一方の脳だけで説明するのは難しく、左右両方の脳がバランスよく機能していると考えるのが妥当です。

近年の脳科学研究が明かす新たな見解

最新の脳科学では、左右の脳にある程度の機能分担があることは認められていますが、それは一方だけが働くという話ではなく、たとえば、

・左脳は、論理、計算、言語、分析などの要素に関与することが多い

・右脳は、直感、空間認識、音楽、視覚的な認識などの領域を得意とする

とはいえ、これらの機能も常に単独で動くわけではなく、多くの作業は両側の脳が連携して処理しているのが実状です。さらに、言語処理を担うブローカ野やウェルニッケ野といった脳の部位も、必ずしもすべての人に同じ側にあるとは限らないという研究報告もあります。

つまり、左脳は論理で右脳は感覚といった単純な理解ではなく、個々の脳の使い方はかなり柔軟で、日常生活や環境によっても左右されているということです。今後も脳科学の進展によって、僕たちの認知や思考のメカニズムがより深く理解されていくでしょう。

大切なのは、どちらの脳機能に優位性があるのか?を明確にし、ご自身の特性をどう活かすかという視点を持ちつつ、自分の行動や学び方などの改善に結びつけることが良いのでは?と思います。

まとめ:左脳と右脳の違いを理解して活かすには

僕たちの脳は、単純な右脳型と左脳型では語りきれないほど複雑なので、左右それぞれの特性を理解し、自分の思考や行動にどう影響しているかを知ることで、より効果的なコミュニケーションや学び方、仕事の進め方が見えてきます。ここでは、日常や仕事での活かし方、そして脳の使い方を見直すことの価値についてお伝えします。

日常生活や仕事で意識したいこと

左右の脳の特徴を知ることは、生活や仕事の質を高めるきっかけになります。得意な脳の使い方を把握すると、自分に合った情報処理や行動が取りやすくなります。脳科学では、左脳は分析や言語に、右脳は直感や創造に強みがあるとされており、役割の違いを意識した実践が推奨されています。たとえば、以下のような場面で意識してみましょう。

情報整理が苦手な方

→ 図解で全体を俯瞰(右脳)してから、箇条書きで整理(左脳)すると効果的

会議で言葉に詰まる方

→ 話す前に図や色を使ってイメージする(右脳)と伝えやすくなる

プレゼンの構成

→ 内容構築(左脳)+ビジュアル表現(右脳)の組み合わせで説得力が増す

ご自身が、どちらに偏っているかを意識しつつ、足りない要素を少しずつ補っていくアプローチが有効です。

脳の使い方を変えることで広がる可能性

脳は経験や刺激によって変化する可塑性(かそせい)を持つため、意識的な訓練が機能強化につながるため、脳の使い方を意識的に変えることで、新たな発想や行動パターンを育むことができます。ちなみに、神経科学では習慣や学びによって脳の配線が変わる「神経可塑性」の存在が数多く実証されています。以下は、脳の使い方を変える工夫の一例です。

左脳寄りの人が右脳を活かすために

→ 絵を描く、音楽を聴く、マインドマップで整理する

右脳寄りの人が左脳を鍛えるために

→ ロジカルな記事を読む、日記で思考整理、簡単な計算習慣をつける

バランスを整える共通習慣

→ 瞑想や深呼吸で前頭葉をリラックスさせ、集中力と創造力を両立させる

脳の使い方は、自分次第で柔軟に変えていけます。得意を伸ばすだけでなく、苦手な領域にも少しずつ挑戦することで、今よりももっと自分を活かせる可能性が広がっていくと思います。