仕事が終わらない、時間が足りない、誰もが抱くそのような悩みは、タスクの多さではなく優先順位の曖昧さが要因かもです。

そこで、ここではビジネスの現場で実践されているフレームワークをもとに、仕事の優先順位を正しくつける方法、具体的には緊急度や重要度の整理法、ついやりがちなことの落とし穴、実行までの具体的なステップをお伝えします。

そもそも仕事の優先順位とは? その定義と具体的なメリット

今日もタスクが山積みで、何から手をつければいいかわからない……と感じることはありませんか?仕事の優先順位を整理することは、限られた時間で成果を出すための基本です。ここでは、そもそも優先順位をつけることの定義、そして具体的なメリットをお伝えします。

そもそも『優先順位をつける』とはどういうことか

優先順位をつけるとは、タスクの重要度と緊急度を整理して取り組む順番を決めることです。仕事には大小さまざまな業務があるため、すべてをこなすのは現実的では無いです。そこで何を優先して処理すべきかを明確にすることで、無駄なく効率的に仕事を進めることができます。

① タスクをすべて書き出す

② それぞれの重要度と緊急度を評価する

③ その評価内容から優先順位をつけて着手する

優先順位が明確になることで得られるメリット

優先順位を明確にすることで、仕事の質とスピードが上がり、無駄な疲れやストレスも軽減できます。やるべきことが整理されると、今やるべき仕事が明確になり、集中力が高まりやすくなります。逆に、優先順位が曖昧だと、迷いや後回しが増えて時間を無駄にすることもあります。

作業効率のアップ:重要なタスクに集中することで成果が出やすくなる

判断のスピード化:迷う時間が減り、次のアクションに早く移れる

ストレスの軽減:タスクの見通しが立つことで心理的な負担が減る

目標達成への近道:計画的にタスクを進められるようになる

優先順位を正しくつけることは、時間管理ではなく成果を出すための思考整理と言えます。

| 『優先順位』で人気の本をチェック |

|

| 楽天市場でチェック |

| Amazonでチェック |

優先順位をつける基本フレームワーク『時間管理マトリックス』

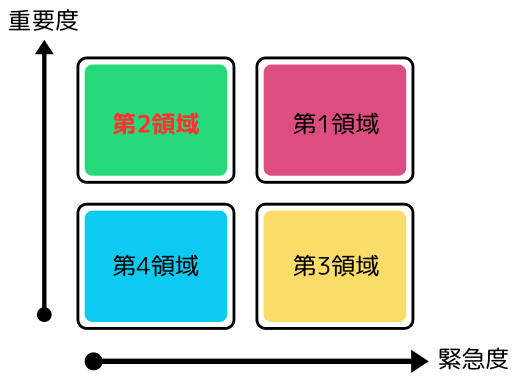

時間管理マトリックスとは、業務を緊急度と重要度の2軸で分類し、取り組むべき順序を明確にするための考え方です。多くのビジネス書や時間管理の研修でも紹介されており、自己管理力を高めたい方にとっては基本といえるフレームワークです。

時間管理マトリックスのルーツと概略

時間管理マトリックスの考え方は、スティーブン・R・コヴィーの著書『7つの習慣』で紹介された「時間管理のマトリックス」が元になっていて、以下の4象限にタスクを分類します。

第1領域(緊急かつ重要):即時対応が求められる重要案件

第2領域(緊急ではないが重要):将来的な成果につながる活動

第3領域(緊急だが重要ではない):他人からの依頼や突然の連絡

第4領域(緊急でも重要でもない):時間を浪費しやすい活動

4象限に分類される具体例

自分のタスクをマトリックスに当てはめて分類することで、抽象的な忙しいから脱却して、行動の優先度を客観的に捉えることができるため、今やるべきことが明確になります。各領域に該当する具体的なタスクの例を挙げてみます。

第1領域(緊急かつ重要)

・クライアント対応(トラブル、納期前の連絡など)

・締切当日の資料作成

・急な体調不良や家族の緊急対応

第2領域(緊急ではないが重要)

・業務改善の提案準備

・上司や部下との定期的な1on1ミーティング

・新しいスキルを学ぶ勉強時間

第3領域(緊急だが重要ではない)

・内容が薄い会議への出席

・要件が曖昧な「とりあえず相談」

・他人からの急ぎでない資料依頼

第4領域(緊急でも重要でもない)

・なんとなく眺めているSNS

・興味のないWebニュースの読み漁り

・長時間の動画視聴やゲーム

特に意識したいのは、第2領域にしっかりと時間を使うことです。突発的なトラブルはどうしても第1領域に入ってしまうので、改善や向上に直結する第2領域に費やす時間が削られてしまいます。

仕事の優先順位をつける具体的4ステップ

ここでは、仕事をスムーズに進めるための正しい優先順位をつけるための基本にあたる4つのステップをご紹介します。

ステップ① タスクをすべて書き出す

まずやるべきことは、頭の中にあるタスクをすべて外に出すことです。思いついた順に仕事を進めていると、重要な案件が後回しになったり、そもそもやるべきことを忘れてしまったりすることもあります。書き出すことで可視化され整理しやすくなります。また、一覧化することでタスクの全体像が明確になり次のステップへ進めやすくなります。

ステップ② 優先順位を評価してランク付け

タスクを一覧にしたら、それぞれの重要度と緊急度を基準に評価します。同じ「やるべきこと」でも、すべてを平等に扱ってしまうと非効率です。おすすめは「時間管理マトリックス」に沿って、タスクを次の4つに分類する方法です。

すぐ対応:緊急かつ重要(例:トラブル対応、締切間近の案件)

計画的に進める:重要だが緊急でない(例:スキル習得、企画立案)

できれば誰かに振る:緊急だが重要でない(例:突然の電話、急ぎの確認)

できる限り省く:緊急でも重要でもない(例:惰性的な会議、SNSチェック)

ステップ③ スケジュールに落とし込む

優先順位が決まったら、タスクを具体的な時間に落とし込みます。いつかやるは、結局後回しになりがちです。タスクに締切や予定時間を設けることで、やるべきことに集中しやすくなります。

・毎朝10分、今日やることを確認する

・優先度の高い仕事は午前中に設定する

・作業時間+バッファを確保する

ステップ④ 実行と定期的な見直し

スケジュール通りに動くだけでなく、定期的な振り返りも重要です。完璧な計画を立てたつもりでも、予定外のタスクが割り込んでくることは避けられません。定期的に進め方を確認し、必要があれば調整しましょう。具体的には、

・毎週金曜に1週間を振り返る

・新しく追加されたタスクは即分類

・逆に、やらないことリストを作るのも有効

継続的な改善が、優先順位管理の精度を高めていきます。

| 『優先順位』で人気の本をチェック |

|

| 楽天市場でチェック |

| Amazonでチェック |

重要性と緊急性以外に考慮したい視点

緊急性だけを重視していると、本来集中すべき重要なタスクが後回しになることがあるため、タスクの優先順位を決める際には難易度と効果性もあわせて考慮するとより良い方向に進むかもです。この考え方を活用することで、次のように整理できます。

難易度が低く、効果性が高い →最優先で取り組む(ROIが高い)

難易度が高く、効果性が高い →中長期で計画的に対応

難易度が低く、効果性が低い → 隙間時間に実施、または後回し

難易度が高く、効果性が低い → 優先度は最も低く、やらない選択もあり

こうした軸を追加することで、タスクの本質的な価値に目を向けた判断が可能になります。

簡単なことから片づける、が落とし穴になる理由

人は達成感を得やすい簡単なタスクに手を伸ばしたくなる傾向がありますが、そこに時間を使いすぎると、成果につながる仕事に十分な時間が取れなくなってしまうため、簡単な作業を優先しすぎると、本当に重要なタスクが後回しになりやすくなります。

行動経済学では達成バイアスとも呼ばれるこの傾向は、特に集中力の高い時間帯に「やりやすい仕事」を消化してしまうことで、結果的に生産性を落とす要因になります。

よくある例

・大事なプレゼン準備よりも、メール処理や整理整頓を優先してしまう

・考えることが必要な仕事を避けて、考える必要が無いタスクを先に消化してしまう

対処法

・朝や午前中など集中力が高い時間帯に、重要なタスクを配置する

・簡単な作業は後半や隙間時間にまとめて処理する

優先順位を曖昧にしたときに起こる弊害

優先順位がはっきりしていないと、判断に迷いが生じやすくなり、非効率な進め方につながります。仕事に取りかかるたびに、どれからやろうかと迷うことが増え、決断に余計なエネルギーを使ってしまうためです。その結果、重要なタスクを後回しにしたり、集中力が削がれたりしてしまいます。

曖昧な優先順位が生む弊害例

・緊急性の高い仕事に対応しきれず、納期遅れになる

・どうでもいい仕事に時間を取られて、重要な仕事の時間が減る

・チーム内でタスクが重複したり、抜け漏れが起こる

まとめ:優先順位が明確になれば仕事の効率と成果は劇的に変わる

優先順位を視覚化しておくことで、仕事は格段に進めやすくなります。自分なりに優先順位を明確にできるようになると、毎日の業務がよりスムーズで、成果にもつながりやすくなってきます。

明日から実践できる優先順位の考え方

優先順位の考え方は、シンプルなルールと少しの工夫で誰でもすぐに取り入れることができます。完璧な計画を立てる必要はなく、重要×緊急、難易度×効果性といった軸を持つだけで、判断がしやすくなり、迷いが減ります。

・タスクは書き出すことから始める

・緊急度と重要度で分類してみる(時間管理マトリクス)

・難易度と効果性でフィルターをかける

・朝に大事なことからやる、をルール化する

小さな判断の積み重ねが、結果として大きな成果につながっていきます。

継続的に見直すことで判断力も育つ

優先順位は1回決めて終わりではなく、定期的に見直すことで精度が上がり、判断力も自然と鍛えられていきます。状況やタスクの内容は日々変化するため、一度決めた優先順位も時間とともにズレていくことがあるので、計画と実行の差異を見直すことで次の判断の質が向上します。

・1日5分、今日の振り返りをする

・週に1度は、やらなかったこと、やるべきだったことを棚卸しする

・毎月、自分の時間の使い方をチェックする

こうした積み重ねが、優先順位に対する感覚を研ぎ澄まし、判断ミスを減らしてくれます。というわけで、僕自身もまだまだできてないな、と痛感しました。

| 『優先順位』で人気の本をチェック |

|

| 楽天市場でチェック |

| Amazonでチェック |