水平思考(ラテラルシンキング)とは、常識を超えた発想力を身につける方法です。僕たちは日々、問題解決や意思決定を行う際に、論理的なアプローチを重視しがちです。ですが、時には従来の考え方や既存の枠組みを取り払うことが、新しいアイデアや画期的な解決策を生み出すきっかけにになります。

水平思考 は、まさにこの「枠を超えた発想」を促す思考法であり、1967年に心理学者であり教育者でもあるエドワード・デボノによって提唱されました。ここでは、水平思考の定義やその重要性、そしてどのように日常生活やビジネスで活用できるのかを詳しく解説していきます。

水平思考の定義:常識を超えた発想力を身につける方法

僕たちの脳は日常的にパターン化された考え方をしがちですが、その固定観念を打破し、異なる視点から問題を見ることで、新たな解決策を導き出すことが可能になります。従来の論理的なアプローチでは、「AならばB」というように直線的な思考が求められます。一方で、水平思考では「AからZに飛ぶ」というように、一見関係のないアイデアや情報を結びつけ、新たな発想を生み出します。例えば、Appleの創業者であるスティーブ・ジョブズは、カリグラフィーの授業を受けたことが後にMacの美しいフォント設計につながったと語っています。

これは、異なる分野の知識を結びつけることで新しい価値を生み出した例です。エドワード・デボノは、水平思考を「クリエイティブな問題解決のための思考法」として体系化し、多くの企業や教育機関に影響を与えました。現在では、GoogleやAppleなどの企業も、この思考法を社員教育に取り入れ、新たなものを生み出すためのツールとして活用しています。

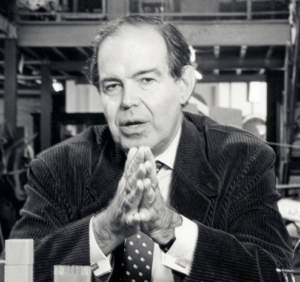

水平思考を提唱したエドワード・デボノとは? 理論と歴史を解説

エドワード・デボノ(Edward de Bono)は、創造的思考と問題解決の分野で世界的に影響を与えた心理学者です。彼は、論理的なアプローチだけでは解決できない問題に対して、新しい発想を引き出すための技術として水平思考を開発しました。

デボノは、従来の「直線的・論理的な思考」だけではなく、「柔軟な視点からの発想」が重要であると考えました。その結果、従来の枠を超えて、意図的に発想を広げる思考法として水平思考を提唱しました。また、彼は「6つの帽子思考法(Six Thinking Hats)」(客観・直感・否定・肯定・創造・俯瞰という視点)も開発し、異なる視点から物事を考える手法を確立しました。これは、企業のブレインストーミングや意思決定の場で広く活用されています。

デボノはオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ハーバード大学などで研究を行い、その知見をもとに数多くの書籍を出版しました。彼の理論は、ビジネスだけでなく、教育分野にも応用され、世界中の学校で創造力を高めるための教材として採用されています。現在では、彼の提唱した思考法が多くの企業や組織で活用されており、新しいものを生み出す原動力として評価されています。

垂直思考(ロジカルシンキング)との違い|適切な使い分け方

僕たちが問題を解決し、意思決定を行う際には、垂直思考(ロジカルシンキング)と水平思考(ラテラルシンキング) という2つの異なるアプローチがあります。垂直思考は論理的に物事を整理し、正確な結論を導くのに適した方法ですが、時には新しい発想を生みにくいという欠点があります。

一方、水平思考は柔軟な視点で斬新なアイデアを生み出すのに適していますが、非論理的な思考になることもあります。ここでは、それぞれの違いを明確にし、どのような場面で使い分けるべきかを詳しく解説していきます。

水平思考と垂直思考の違いとは

垂直思考と水平思考は、問題解決や意思決定においてそれぞれ異なる役割を果たします。垂直思考は「論理的に積み上げて結論を導く」手法であり、水平思考は「従来の枠を超えて新しい発想を得る」手法です。垂直思考では「前提に基づいて論理的に結論を導く」プロセスを重視します。これに対して、水平思考では「前提を疑い、新しい視点を取り入れる」ことを目的とします。

例えば、数学の問題を解く際には垂直思考が有効ですが、新しい商品のコンセプトを考える際には水平思考が役立ちます。エドワード・デボノの研究によると、創造的なアイデアを生み出すには、垂直思考だけではなく、水平思考の要素を取り入れることが必要であるとされています。実際に、GoogleやAppleなどの企業は、イノベーションを促進するために水平思考のトレーニングを取り入れています。

どちらを使うべき? ビジネスや問題解決に適した選択とは

どちらの思考法が優れているというわけではなく、目的に応じて適切な思考法を選ぶことが最適解です。論理的な判断が必要な場面と、創造性が求められる場面が異なってきます。

垂直思考が適している場面 ・数値データの分析 ・計画立案や予測 ・ルールに基づく業務の最適化

水平思考が適している場面 ・新商品のアイデア出し ・既存の問題の新しい解決策を考える ・マーケティング戦略の立案

例えば、Amazonは垂直思考と水平思考をバランスよく活用している企業の一例 です。データに基づく意思決定(垂直思考)を行いながら、新たなビジネスモデルを模索する(水平思考)ことで成長を遂げています。また、デザイン業界では水平思考を活用したブレインストーミングが頻繁に行われ、革新的なデザインが生み出されています。

すぐに試せる水平思考を鍛えるトレーニング4選

ここでは、実践的な4つのトレーニングを紹介します。ゲーム感覚で楽しめるものから、日常生活で意識的に実践できる方法まで、すぐに試せるものばかりです。水平思考のスキルを磨き、発想力を飛躍的に向上させましょう。

視点を変える練習法|思考の枠を広げるコツ

普段と違う視点を意識することで、柔軟な思考が身につきます。新しいアイデアを生み出すには、「いつもと同じ考え方」を抜け出す必要があり、意識的に視点を変える練習をすることで、固定観念に縛られず、より創造的な発想ができるようになります。

僕たちの思考は、普段の習慣や経験に大きく影響を受けます。視点を変える練習を続けることで、「これまで思いつかなかった新しい選択肢」を見つけられるようになります。

日常でできる簡単なトレーニング ・逆の立場になって考えてみる(例:お客様目線でサービスを考える) ・いつもと違う道を通る、異なるジャンルの本を読む ・もし〇〇だったら?と仮定して考える(例:この商品を全く別の用途で使うなら?)

既存の枠組みを疑うトレーニング|当たり前を疑う力を鍛える

僕たちは普段、当たり前のように受け入れているルールや考え方の中で生活しています。しかし、その枠組みを疑うことで、新しいアイデアが生まれる可能性が広がります。「なぜ?」と考えることで、これまで気づかなかった改善点や新しい発想が生まれます。これは、新しいものを生み出す場面や問題解決の場面で非常に有効です。

実践しやすい思考法 ・なぜ?を5回繰り返して本質を探る(トヨタの「なぜなぜ分析」が有名) ・業界の常識を疑ってみる(例:なぜ飲食店は席が固定されているのか?) ・全く違う業界のやり方を取り入れる(例:コンビニの24時間営業の考え方を別業界に応用)

有名な水平思考パズルに挑戦、柔軟な発想力を磨く実践問題

水平思考を鍛えるには、思い込みを外して発想する訓練が必要です。その方法として「ウミガメのスープ」などの水平思考パズルに挑戦すると、効果的にスキルを磨くことができます。常識にとらわれない発想が求められるため、思考の柔軟性が向上します。水平思考パズルは、直感や論理だけでは解けない問題が多く、視点を変える力を養うのに適しています。質問をしながら答えにたどり着く過程で、発想の幅を広げることができます。

代表的な水平思考パズル ・ウミガメのスープ(イエスノーの質問を繰り返しながら真相を解明するゲーム) ・ありえない前提を考える問題(例:もし地球が立方体だったら?) ・逆転の発想を考える問題(例:信号をなくしたら交通はどうなる?)

発想力を鍛えるゲームとアクティビティ|楽しみながら思考を深める方法

水平思考は、堅苦しいトレーニングだけでなく、ゲームやアクティビティを通じて楽しみながら鍛えることも可能です。脳がリラックスした状態では、自由な発想が生まれやすくなります。そのため、楽しみながら水平思考を鍛えることが、継続的なスキル向上につながります。

おすすめのゲームとアクティビティ ・ブレインストーミングゲーム(短時間でできるだけ多くのアイデアを出す) ・ランダムワード発想法(無作為に選んだ単語からアイデアを生み出す) ・マインドマップ作成(アイデアを連想しながら視覚的に整理する)

水平思考のメリット|創造力を高め、問題解決力を向上させる

水平思考を活用することで、常識にとらわれないアイデアを生み出し、柔軟な解決策を見つけやすくなります。ビジネスシーンでは新しいものを生み出し、日常生活では思考の幅を広げるのに役立ちます。従来の思考では「こうあるべき」という制約に縛られがちですが、水平思考を取り入れることで、これまでにない発想を得ることができます。

水平思考の具体的な活用事例

AppleのiPhone

→ 物理キーボードをなくし、タッチスクリーンを採用するという発想の転換で、スマートフォン市場を一変させた。

Netflixのビジネスモデル

→ レンタルビデオ店という既存の形を捨て、オンラインストリーミングサービスへ転換し、業界をリード。

Googleの「20%ルール」

→ 社員が業務時間の20%を自由なプロジェクトに充てることを許可し、新しいサービスの誕生につなげた(例:Gmail、Googleマップ)。

水平思考の落とし穴|間違った使い方と注意点

水平思考は、自由な発想を促す一方で、実現可能性を無視してしまうことがあります。そのため、制約を考慮する必要性が出てきます、創造的なアイデアは重要なんですが、それが実現できなければ意味がありません。なので、水平思考だけではなく、現実的な制約や実行可能性も視野に入れます。

水平思考の落とし穴を示す具体例

非現実的なビジネスアイデア

→ 例えば「地球上のすべての人に無料で食事を提供する」といった発想は斬新でも、資金やリソースの問題で実現不可能。

論理性を欠いた意思決定

→ アイデアに飛びつきすぎて、市場調査や分析を怠ると、実際には需要がなかったり、失敗につながる可能性がある。

アイデア出しだけで終わる

→ 斬新な発想があっても、それを具体的な計画に落とし込まなければ、実際の価値にはならない。

水平思考の活用方法とは、垂直思考とバランス良くを組み合わせる

水平思考と垂直思考をバランスよく活用することで、創造性と実現性を両立することができます。

水平思考で新しいアイデアを生み出し、垂直思考(ロジカルシンキング)で論理的に精査することで、創造性と実用性を兼ね備えた最適な解決策を導き出せます。

水平思考と垂直思考の効果的な組み合わせ方

ブレインストーミング(水平思考)+フィルタリング(垂直思考)

→ まず自由にアイデアを出し、その後、実現可能なものを選別。

デザイン思考のプロセス

→ 発散(水平思考)と収束(垂直思考)を繰り返すことで、創造的かつ現実的なソリューションを導き出す。

プロトタイピング+テスト

→ アイデアを試作(水平思考)し、検証(垂直思考)を行うことで、最適な形にブラッシュアップ。

まとめ:水平思考とは

水平思考(ラテラルシンキング)とは?

既成概念にとらわれず、新しいアイデアや解決策を生み出す思考法であり、心理学者エドワード・デボノが1967年に提唱した。

垂直思考との違いと使い分け

垂直思考は論理的に物事を整理して結論を導く手法であり、水平思考は視点を変えたり、偶然を活かしたりして発想を広げるのに適している。

注意点と効果的な活用法

実現可能性を無視すると非現実的なアイデアになりがちなので、水平思考と垂直思考をバランスよく組み合わせる。